幕間より

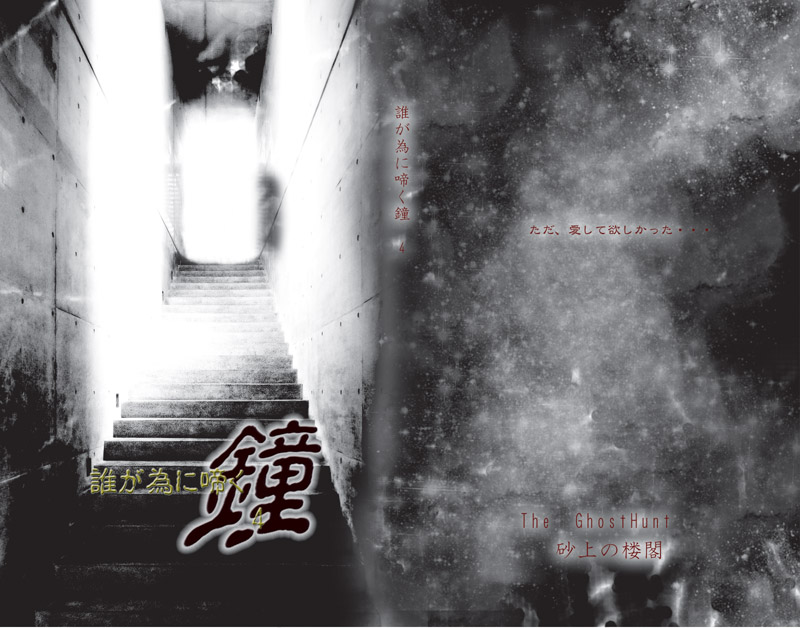

ゆったりとしたスカートを蹴散らすように、階段を駆け上ってゆく。カツンカツンカツンとヒールが高らかに鳴り響きこだますが、考慮する余裕など今の彼女には無かった。

何かに怯え引きつった顔で、何度も振り返って背後からゆっくりと近づいてくる影に、悲鳴を漏らす。

「知らない・・・私は何も知らない・・・・」

涙でぐしゃぐしゃになった顔で、何度も何度も呟き続ける。

自分は何も知らないと。

脅えて泣きじゃくる彼女を嘲るように、人影はゆらゆらと揺れながら、彼女とは対照的にゆっくりと階段を上ってくる。

カツーン、カツ、カツーン、カツ。

少しだけ癖のある足音が、ゆっくりと。衣擦れの音を響かせながら。

彼女は何度もけつまずき、膝を打ち付けながらも階段を上りきると、重い扉を体重をかけて押すと、ぎぎぎ・・・・と蝶番が耳障りなきしみを上げながらゆっくりと開いていく。

僅かに扉が開くと、全てをなぎ払うかのようにうなりを上げて風が吹き込んでくる。バタバタとスカートの裾がはためき、風圧に押されるように蹌踉めくが、踏みとどまるとさらに力を入れて重い扉を開くと、反射的に目を閉じる。

城内の暗さに慣れた目には、夜明け前の外ですら明るく感じた。

ああ・・・何日ぶりだろう。

一瞬だけ恐怖を忘れて、肌に感じる風に懐かしさを感じる。

ずっと城内に詰めているため、外に出ることなどほとんど無い。日がな一日伯爵令嬢の傍に仕え、彼女の世話に明け暮れる毎日。目が回るほど忙しくもなく、理不尽な用を言い渡されるわけではない。

人形のように大人しい主。

仕事内容は楽なはずだった。

だが、それでも・・・・もう、この城には居られない。

居ることは出来ない。

まだ、死にたくはない。

カツーン、カツ、カツーン、カツ

背後から聞こえてくる足音に、恐怖がわき起こる。

彼女は逃げ道を探すように首を何度も左右に振りながら周囲に視線を向けるが、逃げ場はもうどこにもない。

当然だ。ここは城塔の上。逃げ場所なんてあるはずがない。逃げるのなら、上へ登るのではなく階段を下りるべきだったのだ。

外へ逃げだそうと思った。

だが、この城からは勝手に外に出られないように、夜間は執事のブライトナーが鍵をかけてしまうため、自由に出入りは出来なかった。

だから、逃げ場を求めて階段を駆け上がってしまった。唯一外に出られるのがこの城塔だけだからだ。

だが、なぜここへ逃げ込んでしまったのだろうかと、今更ながらに思う。

下へ降りれば、少なくともよその人間がいたのだ。伯爵が招いた客達と、よく判らない東洋人達の調査団体。

あの東洋人嫌いの伯爵がわざわざ招いたのだから、助けにはならないかもしれない・・・見捨てられるかもしれない。それでも・・・ここへ登ってくるよりマシだったのではないだろうか。

少なくとも、あの神父は優しく手を差し伸べてくれた・・・・理由を話せばかくまってくれたかもしれない。いや、理由を話さなかったとしても、穏やかな笑みを浮かべていた神父は、心配して助けてくれたかもしれない。

なぜ、上に登ってきてしまったのだろうか。

今更ながらに後悔する。

強い風が吹き抜け、まとまりの悪い髪が煽られる。ワンピースドレスのようなスカートとその下に着たブラウスだけでは、瞬く間に体温が風に奪われ、ぶるりと身を震わせる。

群青に染まる空にはまだ陽が昇る気配はない。

アルプスに囲まれ、深い森の奥にひっそりとたたずむこの城を朝日が照らすのはもう少し先の話だった。

夜明け前の一番冷え込む時間帯。

震える唇から吐き出される息は白くたなびき、群青の闇にとけ込むように消えてゆく。落ち着きなく視線が左右に動き、どうにか逃げ切る方法はないかと必死になって探すが、どこにも逃げ場はない。

腰の高さほどまでの防壁。所々崩れている箇所があるが、その外は足場になるようなところもなければ、階段があるわけでもない・・・・何メートルも下にある地面しかないのだ。

カツーン、カツ、カツーン、カツ

じわじわと近づいてきた足音が不意に止み、一瞬だけ沈黙が訪れる。

風が吹き抜けてゆく音がやけに大きく聞こえた。

何かを伺っているのか、それとも彼女の反応を待っているのか判らない。

重くのしかかるような沈黙を振り払うように、ガチガチと音を立てる歯で舌をかみ切らないように気をつけながら声を出す。

「か、帰りたい、んです」

自分ですらはっきりと聞こえないほど震えた声は届いたのだろうか。それとも、ほとんど音になっていなかったのだろうか。

哀願とも言うべき訴えに返ってくる応えはない。

神様神様。お願いです。

どうか助けてください。

今までこれほど強く祈った事はなかった。

無意識のうちに手が動いて胸の前で十字を切りながら、今まで信じたことなどない神に本気で祈りを捧げる。

もし、助かるのならばこの先の全てを神に捧げてもいいと、本気で思いながら。

だが、彼女の必死の思いをバカにするかのように、沈黙をやぶり衣擦れの音を立てながらゆっくりと近づいてくる。

闇の中浮かび上がるように白いドレスを風になびかせながら。

裾が泥で汚れるのも構うことなく、一歩一歩ゆっくりと近づいてくるのを、彼女は視線をそらすこともできず凝視し続ける。

白いドレスを着た女は、言葉は発することなくゆっくりと唇を歪めた。

どろりと・・・何かが腐ったような澱んだような目が、脅えて震える彼女をまっすぐ見据えながら、だらりと力なく下がっていた白い手をゆっくりと伸ばす。

「お願い・・・助けて 」

これは何かの悪夢であって、現実ではない。

だが、頬を切るような冷たい風は現実で、己の肩を強く掴む手も現実の物だった。

その枯れ枝のように細い身体のどこにそんな力があったのだろうか。そう疑問に思ってしまうほど肩に食い込む力は強かった。

「嫌・・・・嫌・・・助けて・・・お願い 」

首を横に振って命乞いをする。

じわりと身体の一部が熱を持ち、生暖かい液体が大腿部を伝って、冷たい石の上に黒い染みを作っていくが、それが何なのか女は認識することはできなかった。

「な、なんで・・・こんなこと 」

鼻先を不快なアンモニア臭が風に乗って流れてゆくと、白いドレスの女が微かに不快そうに顔をしかめる。

「なんで? 邪魔をされたくないだけですわ。

あなたも、わたくしの邪魔をなさるつもりなのでしょう? ジャネットのように」

「ね、ねえさんもなのっ!? やっぱり、姉さんは自殺なんかじゃなかったのね!?」

一瞬だけ恐怖を忘れて詰め寄りかける。

姉が自殺をするはずがなかった。

輝いていた。

もしかしたら、結婚するかもしれないとさえ言っていた姉が、一転し唐突に何かに怯え、気が狂ったように自殺するはずなんてなかった。

「わたくしの邪魔をするんですもの わたくしから、奪おうとするんですもの」

「・・・・な、なにをいうの・・・? 姉さんが何を奪おうとしたって 」

「貴方には、もう関係ないことですわ」

白いドレスの女は唇に笑みを浮かべる。

残忍な笑み。

もし、死神という存在がいるのならば、魂を狩る瞬間こんな笑みを浮かべているのかもしれない。

死を与えることに躊躇ない笑み。

女は笑みを浮かべたまま、腕をまっすぐ伸ばし力を込めた。

もろくなっていた壁は僅かに力を入れるだけ崩れる事を知っている。

たとえ、やせ細り枯れ枝のような腕で押したとしても、外部からかかった負荷にその壁はもう耐えられるだけの強度はなかった。

石壁が崩れ落ち、己の身体を支えるものが無くなった事が判った瞬間、彼女の目は大きく見開かれる。

「いや・・・お、おねがい・・・おねがっっっっっ」

身体が一瞬だけふわりと浮かんだ。

下から風に押し上げられるかのように。

それは、一秒もなかっただろう。だが、その一瞬は一分にも十分にも感じ、救いを求めるように腕を伸ばして指先を白いドレスを着た女へと向けた。

だが、それは僅かに動いたにしか過ぎない。

一瞬だけ浮いた身体は、重力の法則に従ってまっすぐ落ちてゆく。

「わたくしだけを見て欲しいの そのためならどんなことだってわたくしするわ。

だから、わたくしだけをみて。

わたくしを愛して

わたくしだけを愛して」

そんなつぶやきが聞こえたような気がしたが、彼女にはそんなことはどうでも良いことだった。

ただ、自分の身に起きたことが判らず、大きく目を見開いて、群青に染まる空を凝視し続ける。

夢・・・夢だ。

自分は夢を視ているに違いない。

怖い夢。

朝になればきっと目が覚める。

だって、まだ死にたくない。

だから、夢。

起きたら朝なのにまだ暗くて。

暗鬱な気分で身支度を調えて、お嬢様の部屋に行くのだ。

日がな一日、明かり一つ指さない部屋に籠もって、用事を言いつけられるのを待って・・・あと、一年我慢すれば、イギリスへ帰れるのだから。

それまで、我慢すればいいだけ

帰りたい。

帰りたい。

緑溢れる美しい国に。

父と母が待つ国に。

友達とお買い物をして、久しぶりにパブに足を運んで、ここで出来なかったことを満喫したい。

帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい 帰して 帰りたい

五月蠅いほど声がわんわんと響く。

風が吹き抜ける音だろうか。

やけに五月蠅いと思ったが、それとも、自分の声だったか もう、判らない。誰の声でも構わない。

ただ、帰りたかった・・・

ただ、帰して欲しかった・・・・

この、暗く澱んだ牢獄のような城から出して欲しかった。

自分達の故郷へ。

背中を、いや全身を強い衝撃が襲い、嫌な音が全身から響いたような気がしたが、それすらもう彼女には判らない。

生暖かい何かに身体が包まれたようにも思えたが、すぐに氷水に浸かっているかのように冷えてゆく。

世が、もう明けようとしていたはずだというのに、闇が深くなり・・・・瞼がとろとろと重くなってゆく。

眠れば・・・朝が来る。

朝が来れば、夢が覚める。

ああ・・・疲れた。

もう、寝よう

怒られても良いから 起こされる時が来るまでこのまま寝ていよう。

瞼は閉ざされることなく、虚ろな眼差しは群青から明け色に染まる空を凝視し続けていた。

|